Jueves, 22 de octubre de 2015

Rubén Darío fue uno de los mayores poetas en lengua hispana

Hay un dulzón olor que todo lo invade en León, a primera hora de la tarde. Inconscientemente perceptible incluso a partir del último suspiro antes de dormir, a partir del primero de un nuevo despertar. Tan intenso es. Y no mucho más. Su nombre es humedad recocida, y no necesita acuse de recibo, viso de multa de tráfico o fe testamentaria para hacerse omnipresente. Tras dos días, perdido por unas calles hervidas donde hasta las colillas humeantes se pegan por esquivar al sol echándose a un lado, es imposible clarear la mente hacia algo que no sea esto como mejor o único resumen posible. El verdugo de Suchitoto, el que viste de naranja, parece tener pase pernocta y hasta aquí se ha acercado a veranear. De día se muere, de noche se ve uno agonizar lentamente en este horno crematorio que, al menos, le tiene a uno a salvo de microbios o mosquitos: ninguno de esos pequeños cabrones podría sobrevivir a este castigo de lugar al que el propio sol exigiría sus discrecionales quince días de vacaciones para perderse en la serranía más próxima, allá por Estelí.

Luego es hermoso, paradójicamente. Níveo, por descontado toda vez que el blanco de incontables iglesias repele el calor; efervescente al estilo del viejo sueño colonial, tal que coloridos muros resquebrajados que se muestran por toda Latinoamérica desde Zacatecas hasta Salta. Cocido bajo el fuego vivo y constante, León obliga a jurar en hebreo una vez se pone un pie en cualquier calle y se pierde el gélido aire acondicionado o templado soplo del ventilador de la pensión. Es entonces cuando decenas de casonas señoriales y santuarios se pierden por una atribulada sucesión de levantados adoquines y lenguas de brea que borbotean dificultando, si cabe aún más, el caminar.

Octubre es época de lluvias, Issaya se denomina en una tierra tailandesa en la que también debe llover sin remisión en estas semanas, pero León no parece entender de humedades que caigan del cielo y, también como sucede en tierra Thai, es solo la puesta de sol a eso de las seis lo único que refresca mínimamente. Aquí su ilustre vecino Rubén Darío no tendría porque haber fallecido borracho y olvidado a altas horas de la madrugada como se da por supuesto, es solo que un ligero paseo al mediodía podría haberlo evaporado, robado de la existencia. Desubicada y con ese inevitable aspecto de derrota, macerada por atemporal, que envuelve a todos los nicas, León es un resumen ajado de sueños agujereados. No es, no obstante, una ciudad común a las demás de este país. Me niego a aparentarlo tras dos párrafos y medio. Distinta. Eso es, distinta. Tan equidistante de Granada como de Managua, Matagalpa o Chinandega. Y todo porque sus tipos, ellos, son realmente distintos.

Son, los leoneses de Nica, seres acentuados de esa avidez mestiza imposible de saciar que musicaba Chico Buarque. Felices y hasta inabarcables en su despreocupación. Aletargados bajo los aleros de balcones de madera apenas desbastada o torreones de iglesias decimonónicas, tan puras como la piel imberbe de un recién nacido, como lo oscuro por dormido que se esconde entre sus sombras. León por el día, de este modo, tiene un punto extraño de club de fútbol con camiseta a rayas corridas entre el blanco y el negro, de Botafogo carioca. Lo jodido es que el blanco se disimula entre andamios de obra, pero el negro, ¡ay, el negro!, el negro lo esparcen aún más los cuatro jetas que pretenden vivir en la veda libre que significan los bolsillos de turistas despistados. En León ni mejor ni peor, solo la misma avaricia insaciable de Granada u Ometepe. Esta minoría destroza la historia de unos antepasados leoneses que siempre serán pioneros de la revolución y la lucha por los derechos humanos.

Ellos pervierten la memoria de sus padres y abuelos. En mi opinión, si hay un país centroamericano donde no se respeta al turista, ése es el despiadado Nicaragua turístico. Si encimas vienes del placer intenso y la modestia que representan los salvadoreños, lo más probable es que, desolado, te refugies bajo una tejavana de la estación de autobuses, fumando con calma, mirando con un deje de condescendencia a esos tipos que, codiciosos, vigilan tus movimientos de soslayo sabedores de aquí pedirte tres por lo de uno es la norma. Y por supuesto que recuerdas, consternado, todos los pedazos del crisol de esa Nicaragua revolucionaria del ayer que en León sella, desde el próximo minuto, que ya no existe ética con valor superior al de un dólar. Y después recoges lo que queda del alma barriendo con la mirada cada rincón putrefacto de polvo acumulado y latas de aluminio. Y, por último, eres tan necio que te convences de que acaso la fatiga te está ganando, que ir dando tumbos de frontera a frontera, de emoción a emoción, suele generar una factura tan hinchada como repentina.

Ellos pervierten la memoria de sus padres y abuelos. En mi opinión, si hay un país centroamericano donde no se respeta al turista, ése es el despiadado Nicaragua turístico. Si encimas vienes del placer intenso y la modestia que representan los salvadoreños, lo más probable es que, desolado, te refugies bajo una tejavana de la estación de autobuses, fumando con calma, mirando con un deje de condescendencia a esos tipos que, codiciosos, vigilan tus movimientos de soslayo sabedores de aquí pedirte tres por lo de uno es la norma. Y por supuesto que recuerdas, consternado, todos los pedazos del crisol de esa Nicaragua revolucionaria del ayer que en León sella, desde el próximo minuto, que ya no existe ética con valor superior al de un dólar. Y después recoges lo que queda del alma barriendo con la mirada cada rincón putrefacto de polvo acumulado y latas de aluminio. Y, por último, eres tan necio que te convences de que acaso la fatiga te está ganando, que ir dando tumbos de frontera a frontera, de emoción a emoción, suele generar una factura tan hinchada como repentina.

Al cabo da lo mismo porque debo ser de los pocos estúpidos que deciden viajar sabiendo poco o nada de lo que esté por llegar. Imbuido en esa romántica visión de que lo susurrado por otros alcanzara a romper el sortilegio, me dejo caer por una barra sin saber qué cerveza beber; por un puesto callejero preguntando de modo inocente qué es un gallo pinto, provocando sonrisas condescendientes de locales y tenderos por igual. Nada más atractivo para romper el hielo que demostrar mi ingenuidad bruñida de curiosidad hacia la cultura local. León, así, se hace más de andar por casa, de sorpresa cumpleañera a cada dos minutos hasta que, sin querer, uno llega a la casa-museo de Rubén Darío. Y entonces sí que Nicaragua, de pronto, se hace el mejor destino del mundo. Ni calor ni buscavidas sin escrúpulos, ni país maldito ni desazón por lo que nunca dejaré de soñar de este mitificado país. Un viajero de interiores siempre sabe hacer borrón y cuenta nueva con un simple verso que erice el vello. Tan sencillo como una línea que borre todo lo feo.

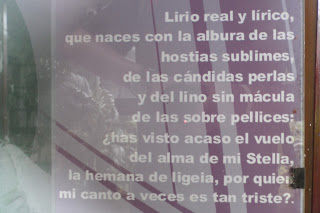

Rubén Darío fue uno de los mayores poetas en lengua hispana. Un raro colibrí de sensibilidad y palabras certeras como dardos. Un genio precoz cuya lectura es una oda a la emoción y la sorpresa. Se sabe que la cirrosis acabó con él, pero se cuenta de una forma más prosaica que acabo tirado en un callejón oscuro, de madrugada, borracho como una barrica de ron. Que allí exhaló su último suspiro. Ya lo ves, mamá, será cosa de poetas caer persiguiendo viejos vicios que son ilusiones de cada despertar. Y de León a Cuenca nunca hubo menos distancia que mientras releo estrofas de la obra de Darío, que mientras recuerdo todas tus poesías que algún día pasaré a blanco. De una libreta o de una servilleta escrita al vuelo, como lo hacías tú cuando las emociones se desbordaban sin saber cómo ni por qué.

Incluso después de enterrada han seguido apareciendo poesías por aquí y por allá, estelas de permanente recuerdo de algo que quizás nunca supimos valorar. Para un pueblo juerguista como el nica, ésta es una de las mejores formas de morir. Para un hijo que te quiso llevar al extremo oculto de la luna, ¡qué decir! ¡Quién coño supiera vivir al filo! Dice el viejo que tú nunca pensaste en morirte de viaje. Es tan cierto como que tú nunca pensaste en morirte. Ni aquí ni allí porque siempre había una nueva estrofa que desvelar. Y es tan cierto como que ya no sufro por ti, sino por él y los demás. Siempre quedaba un verso más, un lugar más, un rostro más. A nosotros siempre nos quedará eso.

Incluso después de enterrada han seguido apareciendo poesías por aquí y por allá, estelas de permanente recuerdo de algo que quizás nunca supimos valorar. Para un pueblo juerguista como el nica, ésta es una de las mejores formas de morir. Para un hijo que te quiso llevar al extremo oculto de la luna, ¡qué decir! ¡Quién coño supiera vivir al filo! Dice el viejo que tú nunca pensaste en morirte de viaje. Es tan cierto como que tú nunca pensaste en morirte. Ni aquí ni allí porque siempre había una nueva estrofa que desvelar. Y es tan cierto como que ya no sufro por ti, sino por él y los demás. Siempre quedaba un verso más, un lugar más, un rostro más. A nosotros siempre nos quedará eso.

En León la figura de Rubén Darío está completamente mitificada. Su casa natal es viva muestra de ello ya que se conserva como si el pueblo aún esperara el regreso de su hijo predilecto. Con su biblioteca, su dormitorio y su sala de estar, rincones todos anclados a la pausa desde hace más de una centuria. Es emocionante recorrer el lugar, conocer la historia de esa alma gemela llamada Alfonso Cortés, otro poeta maldito que vivió en esta misma casa solo por la pasión que sentía por Rubén. Se volvió loco una noche de 1927 y su familia se vio obligada a recluirle desde entonces, encadenado a una viga, como a un animal herido. Incluso los barrotes de una reja que dobló en un brote de esquizofrenia permanecen allí, doblados. Lacerante recordatorio de que a un poeta no se le puede cegar, Alfonso escribió muchas de sus mejores obras entre estas paredes.

Encarcelarán su cuerpo, le privarán de luz, le condenarán al infierno, mas nunca le robarán sus sentimientos. “Un trozo de azul tiene mayor intensidad que todo el cielo, yo siento que allí vive, a flor del éxtasis feliz, mi anhelo”. “En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín”. Los pasos vienen y van, las personas vienen y van, las emociones de la lectura se graban con tino en lo profundo del corazón.

Encarcelarán su cuerpo, le privarán de luz, le condenarán al infierno, mas nunca le robarán sus sentimientos. “Un trozo de azul tiene mayor intensidad que todo el cielo, yo siento que allí vive, a flor del éxtasis feliz, mi anhelo”. “En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín”. Los pasos vienen y van, las personas vienen y van, las emociones de la lectura se graban con tino en lo profundo del corazón.

Me hago un ovillo sobre cuatro losetas sombreadas a la puerta de la casa-museo, y al cabo expiro un humo que se mezcla con el sopor tórrido y dulzón de León. Se contagia en su densidad y se adhiere a mi cabello, se niega a abandonarme. Allí solo pienso que, del mismo modo a como sucede con la mayoría de grandes genios, a uno y a otro, a Alfonso y a Rubén, se los llevaron por delante la locura y el alcohol. Era su destino. Y además es que, siendo honesto, es imposible imaginar un lugar donde la demencia y las resacas casen mejor, un lugar donde ambas puedan ser tan poderosas y jodidas como en este lugar donde cada alborada se paga a cuarenta grados.

“Cortaba el poeta con sus manos racimos de estrellas”, reza la placa conmemorativa del lugar de nacimiento de Rubén Darío. En ello pienso cuando entro en la catedral y me sitúo ante la tumba del poeta. Es un león inmaculado el que guarda el sepulcro, con expresión partida de dolor, al borde del llanto. El silencio solo se rompe con murmullos acelerados aquí o allá, y el león, ajeno, nunca deja de gemir su lamento desolado. Aquí yace un genio, y justo a su lado, como en vida, lo hace Alfonso Cortés. La tumba de otra poeta, más modesta pero no menos intensa, quedó en un pueblo de Burgos. Pero de repente se me aparece aquí con su lápida jaspeada, y se ilumina una “casa de espíritus” de madera de teca que la honra.

Ni la muerte los ha podido separar. Estos caminan juntos por el sendero amargo de las emociones inmortales, uno borracho, otro pirado, y paran, de tanto en tanto, para agacharse sobre algo que no distingo. Un poco por detrás, siguiendo su estela, no he de esforzarme mucho para ver una figura que eres tú, mamá. ¿Qué andáis buscando ahí, mamá? Me miras con dulzura y abres las manos. Sí, ya sé, cortáis flores con vuestras manos, cortáis desgarros y ensoñaciones, cortáis racimos de estrellas. Versos que son racimos de estrellas, solo con vuestras manos.

Ni la muerte los ha podido separar. Estos caminan juntos por el sendero amargo de las emociones inmortales, uno borracho, otro pirado, y paran, de tanto en tanto, para agacharse sobre algo que no distingo. Un poco por detrás, siguiendo su estela, no he de esforzarme mucho para ver una figura que eres tú, mamá. ¿Qué andáis buscando ahí, mamá? Me miras con dulzura y abres las manos. Sí, ya sé, cortáis flores con vuestras manos, cortáis desgarros y ensoñaciones, cortáis racimos de estrellas. Versos que son racimos de estrellas, solo con vuestras manos.

Written by David Botas Romero

Visit us at:http://botitasenasia.blogspot.com/

E-Mail:botasmixweb@hotmail.com

Visit us at:http://botitasenasia.blogspot.com/

E-Mail:botasmixweb@hotmail.com