Lunes, 4 de marzo de 2019

Bam, lo que me sostiene

Irán, de modo prosaico, es bazar, especias y Ruta de la Seda, pero, por encima de eso, lo más perceptible, créeme, es el tufo permanente a gasolina. Da lo mismo que estés en la calle, comercio, hostal o atracción turística. Qué te voy a contar de las vomitivas estaciones de servicio o talleres mecánicos. Es tal la magnitud del problema que dudo mucho puedas pasar cinco minutos sin reprimir el gesto contraído ante un hedor que parece haberse fundido a tu piel desde la misma puerta del aeropuerto. En Kerman, capital de una de las provincias más extensas y áridas del país, no es distinto, y uno se abraza querencioso, aunque solo sea por la bocanada limpia, a cualquier puesto de comida rápida o frutería, en este país siempre forradas de naranjas que simulan olor a azahar. Recuperas el aliento, con él maldices la peste, y cuando despiertas del letargo es hora de girar la brújula al sudeste.

Hussein (qué nombre tan raro por aquí, ¿verdad?) es un tipo afable y risueño, de sonrisa perenne, que no tiene ni la más mínima idea de inglés. Además no lo necesita. En Kerman, seguro que no. Arrastra un zarrio que pretende aspirar a taxi. Trata de ganarse la vida, tan jodida en este Irán que no me va a dejar escapar (ni a mi cartera) por un quítame allá esas pajas tan banal como el idioma. Más tarde descubriré que el auto pierde (o quema) aceite y debe rellenar el cárter cada cien kilómetros, tiembla como una tartana del far west, la tapicería ha sido diana de un millar de gatos furiosos y la llave solo abre la puerta trasera del lado del conductor.

¿Elevalunas? Sí, si empujas hacia arriba o abajo el cristal mientras pulsas el botón. Qué decir, un automóvil a juego con mi ánimo. Por supuesto que el tipo, persa pero con mucho de árabe, me obliga a hacerle el artículo para conseguir un precio razonable. Que si se lleva las manos a la cabeza con mi primera oferta, que si me bajo del taxi con aspavientos, que tranquilo, que de tranquilo nada. Me agarra del brazo, ambos aflojamos y rumbo a Bam. No sé si nos hemos caído en gracia porque resulta absurdo intentar pegar la hebra. Por delante doscientos kilómetros clavados hasta un icono mundial, un milagro de adobe que todavía lucha por recuperarse de los estragos de un devastador terremoto.

Una recta infinita y un túnel de paisajes desnudos, desérticos, marcianos, de polvo y montañas como grumos aserrados, mellados, que se alternan hasta difuminarse en lo cerúleo. Ni un puerto de montaña, absolutamente nada de diversión. Despunta la nieve en los picos más elevados y cuatro nubes juegan a oscurecerlos de tanto en cuanto. Muerto. El único rastro de humanidad se da en las farolas dispersas y en la rítmica cadencia de los postes de luz próximos a las, tan desafiantes como horrorosas, torres de alta tensión, polifemos tullidos. En un punto indeterminado Husein farfulla algo. ¿Qué? “Police”, gruñe, y señala el cinturón de seguridad.

En realidad existe cinta del cinturón de seguridad, pero no hay anclaje, así que Husein me pide que la alargue sobre mi pecho y haga como que lo llevo abrochado para que cuele. Y cuela. De esta manera, en silencio y una vez me he hecho al tembleque y a Dios sabe qué es lo que se me está clavando en el trasero, en lontananza se consigue adivinar algo verde, un oasis en medio de la desesperación. Es Bam, una ciudad polvorienta pero aseada, nutrida de amplias avenidas flanqueadas por palmeras exuberantes, eucaliptos que se hacen a todo y naranjos ornamentales. Incluso agradable, se podría decir, hasta que el alma se parte del todo al llegar a los restos de su ciudadela.

Caminando por entre sus callejuelas de adobe me surge, a cada paso, la empatía con esta ciudad. Bam, el milagro de barro que hace dieciséis años fue hecho trizas por un devastador terremoto. Hoy solo queda una ciudad de sombras, daño emocional colectivo, que se arrastran tras rostros ora desencajados, ora circunspectos, nunca dichosos. En aquel dos mil tres recuerdo ver por televisión las imágenes de la desolación, las veinticinco mil vidas perdidas, lo más grave, y el patrimonio de su ciudadela fulminado. Dos mil años de historia y un simple pero imperecedero lazo con la histórica Ruta de la Seda se desmoronaron en apenas segundos. La belleza del lugar fue, asimismo, su condena. El adobe, como plastilina para la madre naturaleza, sepultó a muchos de sus habitantes.

Con franqueza, creía que esto estaría más recuperado. Iluso que es uno, es en el momento de coronar la parte superior cuando la devastación se hace palmaria. Más de un setenta por ciento fue hecho escombros, y ahora apenas poco más ha sido recuperado. A mis pies, unos críos que juegan ajenos a todo, unos currelas dándole al adobe y la ruina absoluta. Irán, un país enfilado por el Gran Hermano del águila, el que decide quién vive y quién muere en este planeta de mierda, apenas sueña con recursos para resucitar Bam.

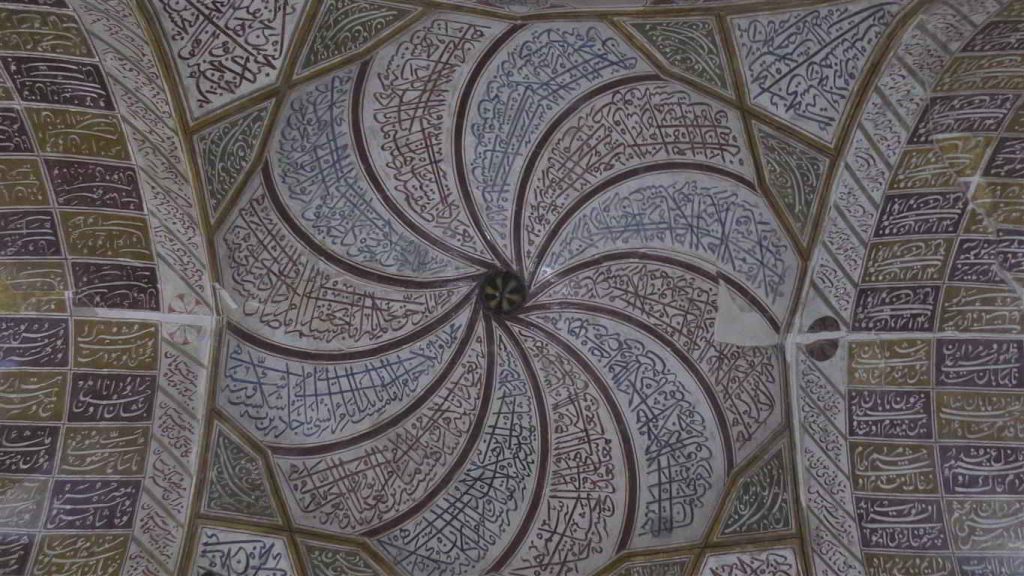

Con el correr de las horas visitaré la ciudadela de Rayen, más modesta e indemne a aquel terremoto, y hasta un jardín bien lucido en Mahan, pero el día, arrastrado por mi ánimo, se ha terminado en Bam. Busco la humilde mezquita de barro y paja, me descalzo y me siento en una esquina. Le digo a Hussein que aguarde unos minutos. Hay dos musulmanes rezando, mirando al este, humillados frente a la pared. ¿Les queda fe? Mi Dios se perdió. Me acosté abrazado a su figura y, al despertar, dos semanas de pelea después, ya ni me miraba. Era historia, y su recuerdo profanado, la mayor de mis tristezas. Bam, miserable, aviva su rescoldo.

Acaso olvidó que no me necesita, ni a mí ni a nuestra fe compartida. Acaso lo olvidó. Acaso, a fuego lento, vino a denunciar que, como única certeza, no nos necesitamos. Y ahora, ahuyentando cualquier resquicio de duda sobre mí, duermo en las carreteras y sucumbo a cualquier mapa, sin puertos para regresar, espíritus que adorar. Sin Dios ni patria. Tan al filo de Bam como de la nada que hoy representa. Me sacudo la tristeza, en el umbral una sonrisa persa de Hussein. Desvío la mirada húmeda. Como una brisa de verano, por una décima reconforta su ilusión, quiero soñar que el haberme conocido. Hay que desandar doscientos kilómetros de secarral, desesperanza y silencio antes de abordar el tren a Yazd. ¿Vamos?

No os olvideis,porfa,de compartir las aventuras de David.Gracias